昔はテレビCMや新聞広告など、大企業のようなごく一部の企業だけが情報を大衆に発信できる時代でした。そのハードルの高さ自体が保証となって、「広告を出している=信用できる企業」という評価につながっていました。

しかし今は、誰でもウェブサイトやSNSで発信できる時代。結果として、世の中には「自社がいかに優れているか」という情報が溢れ、広告や情報発信そのものがかつて持っていた存在感や信頼性は大きく変わってしまいました。

さらに、情報を受け取る人々も学んできました。

「企業が自分で言っていることは割り引いて見よう」

「本当にそうなのか、他の人の声も探してみよう」

──こうした行動は今や当たり前になっています。

第三者の視点=口コミの重要性

レストラン選びを想像してみましょう

お店を決めるときに、そのレストランの公式サイトを細かく見ることって少ないですよね。せいぜい メニュー・住所・営業時間 を確認するくらい。(そもそもサイトが存在しないお店も多く、これは製造業の企業にもよく似ています)

実際に「ここに行こう」と判断するとき、多くの人は 食べログやGoogleレビュー といった口コミサイトを参考にしています。

なぜかというと、公式サイトには「お店が伝えたい情報」が「お店が伝えたいように」しか載っていないからです。

一方で口コミには「実際に体験した人の声」が集まっていて、良い点も悪い点もリアルに見える。だからこそ安心できるし、最終的な判断の決め手になるのです。

製造業でもまったく同じことが言えます。

企業の公式サイトで理念や設備を理解しつつ、第三者による体験談=口コミで「本当に頼んで大丈夫か」を見極める。

今後は、

- 自社サイトで会社の理念や設備を理解する

- 口コミで「実際どうだったか」を確認し、意思決定する

この二段階構造が、一件の発注が数百万という金額が珍しくない失敗の許されない製造業でも標準になっていくでしょう。

検索行動から見える「自社サイト以外の影響」

私たちが支援している製造業企業のサイトを分析すると、検索流入の多くが「会社名検索」です。特に展示会出展直後など爆発的に伸びるのですが、これは名刺交換して会社アドレスはわかっているものの、「打ち込むのが面倒」だったり、ということも考えられるでしょう。

しかし、その結果すべてが自社サイトに流れているわけではありません。

ユーザーは自社サイトを見たあと(もしくは自社サイト訪れる前に)、他の情報源や口コミを探しに行っているのです。

中には、更新されていない自社サイトよりも外部の紹介サイトが検索上位に出てしまい、そちらが実質的な判断材料になっているケースすらあります。

つまり、「自社がどう見られているか」は自社サイト以外の情報にも左右されている という現実があります。

EEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性

ここで重要になるのが EEAT という視点です。

これは Google が検索結果の品質を評価するために導入した基準ですが、実際には人々が情報を選び取るときの自然な判断基準でもあります。

- Experience(経験) … 実際に取引した人の体験談は、公式サイトの数字や言葉よりも強い説得力を持ちます。

- Expertise(専門性) … 業界内での専門的な知見や技術力が、第三者から語られることでより信頼されます。

- Authoritativeness(権威性) … 信頼ある取引先や有名企業からの推薦・評価は、その企業の地位を裏付けます。

- Trust(信頼性) … 透明性のある口コミや実際の声は、最終的な安心感につながります。

EEATと口コミの関係性 ― 危険性も含めて

これらの要素は企業がどれだけ立派な公式サイトを作っても、第三者からの評価(メディア取材や口コミ)がなければ EEAT を補強することは難しいでしょう。

そしてユーザーは「もっと情報が欲しい」と思ったとき、必ず 他の情報源を探しに行く のです。

ここに危険性があります。

- 他のサイトに掲載されている情報が 古い

- 競合や外部の人が書いた記事が 偏っている

- 事実と違う情報や中途半端な情報が 検索上位に出てしまう

このようなケースでは、せっかく良い企業であっても「検索した人に誤解されてしまう」可能性が高まります。

つまり、EEATを意識した正しい第三者の情報が存在しないこと自体がリスクになるのです。

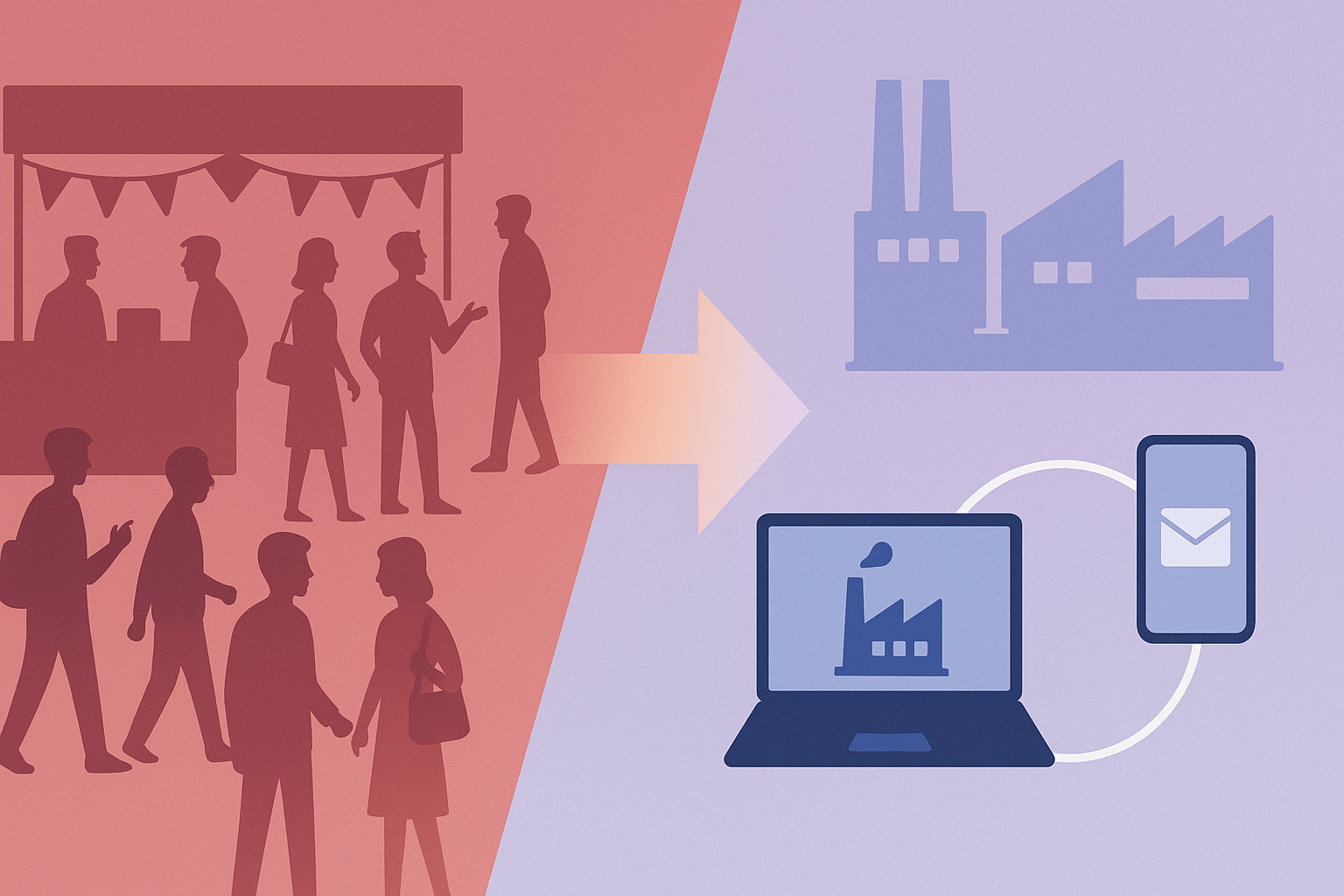

製造業における二段階の情報設計

ここまでで説明してきたように、製造業における情報発信は 「自社サイト」と「第三者からの評価」 の二段構造で考えることが理想です。

①自社サイトで伝えるべきこと

- 会社概要・沿革(所在地、代表者、設立年など「実在性の証明」)

- 設備・技術力(何ができる会社なのか、強みや認証)

- サービス内容(得意分野や差別化ポイント)

- 取引実績・導入事例(公開できる範囲で信頼の裏付け)

- 問い合わせ先(わかりやすい連絡手段)

②第三者評価として有効なもの

- 口コミ(顧客・取引先の声)

- 推薦・紹介(既存取引先や業界団体のコメント)

- 認証・資格(ISOなど第三者機関の認証)

- メディア掲載・記事(新聞・業界誌などでの実績)

- 受賞歴・展示会実績(権威ある場での評価)

自社発信は「公式な全体像」、第三者評価は「リアルな体験や外部からの保証」。

この二つをバランスよく組み合わせることが、製造業においても EEATを高め、信頼される会社づくり につながります。

口コミは「再現性」が課題

ここで問題になるのが、「口コミをどう集めるか」です。

新聞や業界誌の取材記事は素晴らしい第三者情報ですが、いつ掲載されるか分からず、企業側で再現することもできません。

また、取引先に「評価を書いてください」とお願いするのもBtoBの世界では難しく、口コミ情報を安定的に集めるのは容易ではありません。Googleの会社口コミにやたらレビューがあるのも違和感ですし、良い口コミ評価を頼んで書いてもらうのはポリシー違反に当たる可能性が高いので絶対にやめましょう。

結果、多くの企業は「自社サイトの公式情報」だけに頼らざるを得ず、二段構造の設計が不完全なままになっているのです。

モノコンがその隙間を埋める

モノコンは、この「口コミの再現性の壁」を解消するために設計されています。

- 取引先からの推薦が必須(最低1件以上)

- プロの取材で現場確認を実施(写真やインタビューも含む)

- 口コミをフォーマット化して整理 → 比較・検索しやすい形に

これにより、自社サイトだけでは伝えきれない「第三者のリアルな声」を安定的に補完し、製造業の企業も 公式情報 × 口コミ情報 という二段構造を実現できます。

そしてこれは単に検索順位を意識したSEOの話ではなく、ユーザーが安心して意思決定できるための必須条件でもあります。

まとめ

これからの製造業は、公式サイトと口コミ情報の二段構造で信頼性を設計することが欠かせません。

しかしその仕組みを自前で作るのは難しい。だからこそ「モノコン」のように口コミを制度として組み込み、EEATを強化できる仕組みが価値を持つのです。